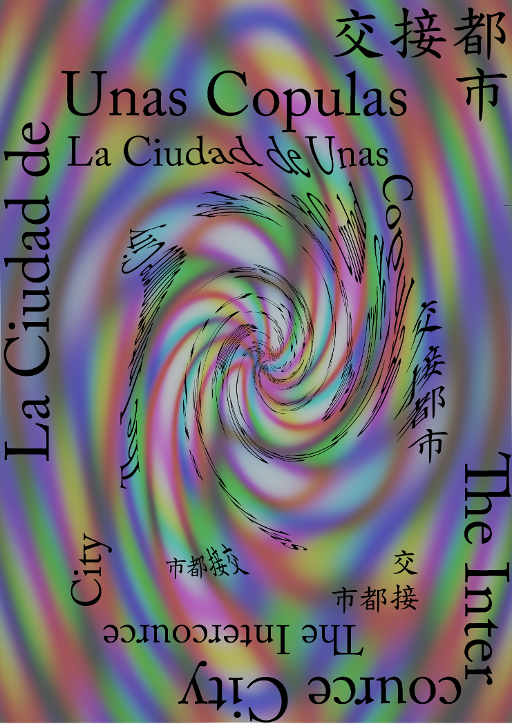

交接都市

森の木陰で普段は背中に背負った全財産を枕に昼寝をしていると、町がやってきた困った。先程まで小鳥の囀りしか聞こえなかったところに突然ぎこぎこ木を切り倒す音、がらがら何かを運びう込む音、とんかんとんかんとんかちを振るう音。見る見る周りが閑静な住宅地になっていってうるさくて敵わないが、無視して横になり続けていると、警察官が来て、道端の街路樹の根本に寝ていてはいけないと言う。ついさっきまではどこで寝ていたって自由だったのに、町というのは不便なものだ。

さてどこで昼寝をしたものやらと思っていると、道が整備されていき、車が飛ぶように走り始める。犬が走り回る見事な芝生を持つ一戸建てはすぐさま表情を持たない高層アパートメントに変わり果て、渦巻状の高速道路が何重にも風景を巻き取っていく。町が来た方向を見やれば、遠目に工場やオフィスビル街が押し寄せてきているのが分かる。

これはまずいと慌てて私は町外れに向かって早足で歩き始めるが、その町外れがどんどん遠ざかる。私が歩いている道の両側で次々と雑居ビルが立ち上がり、我先にとビジネスマンたちがコンピュータとファイルキャビネットを運び込んでいく。荷物を肩に掛けなおし、私は走り始めるが、どんなに懸命に駆けても、土の地面には届かない。今度こそと思って足先を伸ばした瞬間に、柔らかくでこぼこの地面は平坦に均されて、真っ黒いアスファルトの下に埋葬されてしまう。雪崩を打つように木は町の進攻に薙ぎ倒され、コロニアル様式の別荘に変っていく。それが次第に視界の果てまで広がっていき、あの居心地の良い森は地平線の向こうに消えていく。

吸った息が肺まで届いていない感覚に襲われ私の足は止まってしまう。寄りかかろうとした木が信号機に変り、資材を積んだトラックの巨大なタイヤが伸ばした足のすぐそばを轟音を立てて通り過ぎ、町の発展に負けまいとものすごいスピードで商店街を伸ばしていき、伸ばした先に出来た集約型超大型ショッピングモールの完成ともに、閑散と寂れてシャッターが閉まっていく。地平線一杯に工場が立ち並び、黙々と真っ黒い煙を立てはじめ、周囲を労働者用の集合住宅が占め始めるが、工場の閉鎖とともに人影は絶え、窓ガラスは投石にほとんど割れてしまい、スラム街と化していく。

その膨張のもたらす爆風に目を開けていることも困難になって、私はもうそこで眠ろうと思った。きっとそのうちに超高層建築の津波が私を押しつぶしてくれるだろう。すりつぶされれば、この町の下敷きになって窒息している大地まに混ざることが出来るかもしれない。

そう思っていると、

「おい兄ちゃん。そんなところに寝てると危ないぜ」

ちょうど信号で止まったトラックの運転手が話しかけてくる。

走り疲れて、もうどこででも良いから寝ていたい気分なんだ。

「しかしそんなところじゃ、寝心地だってよくねえだろ」

そうは言っても、いくら走ってもあの愛しい森にはとても届かない。

「森か。だったら俺、今から隣町まで行くから、途中で降ろしてやるよ」

と助手席のドアを開けてくれる。私は重い体を引きずりあげ、懸命に這い上がり、濡れた布団のように座席に沈みこむ。ニュータウンがどうのこうのという運転手のおしゃべりを完全な上の空で聞き流しながら、汚れたフロンとガラス越しに空を見上げ続けた。空を四角く区切る巨大な箱が次第に遠のき、尻の下にごつごつという凹凸を感じ始める。眩しい太陽の光を、緑色の優しいカーテンが和らげ始めるころ、トラックは悪路に少し斜めになりながら止まってくれた。

「おい兄ちゃん、待望の森だよ」

ありがとう。本当にありがとう。ここまでしてくれて、まだ物を頼むのは本当に気がひけるのだが、もう一つ頼まれてくれ。私は疲れきって、もう指を上げることすらままならない。だからすまないが、ドアを開けて、私を外に蹴り出してくれるとありがたい。

運転手はその通りにしてくれた。なんと優しい男だろう。私はトラックの高い座席から地面へ転げ落ちた私は、あぜ道沿いの草むらに頭から落ちる。尖った葉や茎に肌を引っかかれながら、もう一回転して、顔面を腐葉土の中に埋めて、驚いたワラジムシやヤスデが顔中を這いずり回られるのも気にせず、私は落ち葉ごと空気を吸い込んだ。懐かしい匂いだ。もうずっと嗅いでいなかったような気がする。私は毛根と言う毛根から根毛が伸び、土中の栄養素を貪欲に取り入れるのを感じた。口の中で美味この上ない味を感じながら、恩人である運転手の去り行く姿くらいは見ておこうと思って、顔を上げる。寝たままだが、心は最敬礼だ。

トラックは木々の向こう側へ消えていくかと思わせて、すぐそこで止まってしまった。荷台に堆く摘みあがっていた資材を降ろしていく。その向こうから、運転手が行っていた隣町とやらが競りあがってくる。天を突き刺すばかりの二つの高いビルが角のように延び、先端の赤く点滅する航空灯火が、次第に夕闇に翳り始めた空の中で不吉な星のように輝いている。

嫌な予感がして、私は寝返りを打って、今度は足元に視線をやる。そちらからはやはり二本の角の先端に赤い目を光らせる町を引き連れたトラックの行列がずらりと並んでいた。

口の中の極上の土さえ、失望の苦い味に染まっていくしかなかった。

結局その日は、味気ない宿に泊まるしかなかった。金など碌に持っていなかったので、脚を伸ばすほどの空間もない場所に押し込められて、すぐ目の前に迫ってくる天井とにらめっこをするしかない。今朝私が感じていた自由さとは月とすっぽんである。しかし、一日中走り詰めだったのが逆に幸いかもしれない。こんな場所でも律儀に睡魔は着てくれる。

ようやく底知れない眠りの中に転げ落ちられそうになったその瞬間、爆竹の音が周囲に響き渡り、私は狭いベッドから転げ落ちる。

なんだなんだと窓を開けて、目の前に迫る隣のビルとの隙間から通りを見やると、群集が町の中心部に向かいながら、がやがやと騒いでいる。夜空にはいくつもの花火。宿の主人に聞くが、何か結婚式めいたものだと言うばかりで、全く当を得ない。すわ市街戦かと紛うばかりの破裂音の連続にとても寝られたものではない。一体全体何事ぞと外に出れば、群集の流れに絡み取られ、その向かうところに無理やり押し流されていく。これでは一体全体どころが部分すら分からない。人々は口々に結婚式を祝う気勢を上げ、窓と言う窓から米の雨が通りに降り注ぐ。遠目にあの二本ずつの高いビルが、ほとんど絡み合うように妙に近づいているのが見えた。その先端は興奮しているように忙しく真っ赤に明滅している。

町の中心部の、道が渦巻き状になった広場につくと、人々はそこで道にそってくるくる回り始める。そういえば、逃げてきた隣町でも、螺旋状の高速道路の中心にこれに似た広場があった。周りを見渡せば、服装からなんとなく隣町の住人と、この町の住人に見分けがつくように思われる。両者とも肩組み合って、歌など歌いながら仲睦まじく、この宴を謳歌している。

広場の周りには屋台が立ち上り、渦巻状に巻いて串をさしたソーセージや、水飴を螺旋状に巻いたものや、真珠色に輝くピアスやネックレスを売っている。ぐるぐる回っているうちに、私が回っているのか、町が私を中心に回っているのか分からなくなって、私は急に楽しくなる。

町の人々とともに、屋台物の正体不明の具の入ったスープを飲み、瓶の先端から白く泡だって吹き出る酒を飲んではグラスを叩き割り、快哉の声を上げた。きっとそれはそれは偉大な方の結婚式なのであろう。それが誰かはこの際どうでもいい。私は螺旋の内側に向かって歩いていたのであろうか。それとも外側にだろうか。中心にたどり着いたのであろうか。それとも町の外に出ることが出来たのか。

気がついたら、またあのひどく狭い安宿のベッドの上だ。

頭が痛くて仕方がない。脳幹がずきずき疼いて、頭が膨張と収縮を繰り返しているような嫌な感覚がある。それがどんどん大きくなって、部屋全体が揺れているみたいだ。その揺れの周期がだんだん短くなって、爆音までし始めたとき、私はようやくそれが本当に揺れていることに気付いたが、気付いたときにはもう遅く、衝撃波とともに割れた窓ガラスが私の上に降り注いだ。

今度は何だと言うのだ。

外を見ると、空はまだ暗いが、時間の感覚がなく、まだ日が明けていないのか、あれから一日、もしくは何日も経ってしまっているのか、検討もつかない。分かることは、人々がまた通りに繰り出し、今度は爆竹ではなく、本物の機銃を互いに撃ち合っている、ということだ。町のいたるところに爆弾が破裂し、建物から黒煙が立ち上り、肉とコンクリートの破片が飛び散る。

どうやら、隣町とこの町で戦争が始まったようだ。

隣町の住人たちが、巨大な破城槌を使って、硬く閉まった門を突破しようとしている。ようやく出来た小さな隙間に入り込もうとした者を、仕掛けられていた罠がきつく締め上げ、彼は体液をほとんど全て流出させながら、その場に萎びて倒れこむ。抉じ開けられた門に押し寄せた者たちは、内側から浴びせかけられる放水に押し戻される。それはただの水ではないようで、粘液のようにぬるぬるして、前に進むのを困難にしている。まるでチーズのような酸っぱい匂いがここまで届く。しかし敵もやられっぱなしではない、逆にホースから白い化学液を相手に浴びせかけ、今度は塩素のような刺激臭が充満する。目を押さえ悶え苦しむ者たちを尻目に、彼らはされに町の最奥へと向かって突き進む。たぶんあの広場だろう。

二つの町が身じろぎし、咆哮を上げる。苦痛と歓喜の叫びを。

宿の主人がやってきて、さっさと逃げろと叫んだ。

一瞬、彼の言うとおりにしようと思ったが、しかし体は動かなかった。ものすごく疲れて、もう何もかもがどうでもよくなっていた。

ただただ寝たかったのだ。

私は敗れたマットレスからちぎった綿で耳栓を作って、シーツに潜り込む。枕元には――いまいち覚えていないのだが――祭りに出ていた古書市か何かで購ったと思しき『The Unlimited Dream Company」という本が転がっていて、寝られないときにいつもそうするように、私は暗い中でもかまわずそれを出鱈目に開いたページから読み始めた。集中するわけでもなく、適当に流し読みして、それを頭の中の環境音楽にすれば、いつのまにか私は眠っているのだ。

そして朝が来た。

そこがどこか私には分からなかった。

コテージの一室のように思えた。壁は丸太を簡単に縛って作られており、ベッドも簡易的なものだった。しかし、シーツはきちんと洗濯されて白く、糊が効いていた。なにより、昨日私が寝ていたはずの部屋と違うのは、こちらはのびのびと手足が伸ばせて、天井も高く、まるで野原にいるような開放感が感じられることだ。

昨日のあの喧騒が夢ではなかった証拠は、ただ私が握り締めている焼け焦げたペーパーバックのみだ。それも窓から投げ捨ててしまう。

家の中には誰もいないので、外を覗いてみると、そこは森の中の少し開かれた場所で、私が出てきたのと同じようなログハウスが数軒立ち並んでいる。そして少し離れた場所で男たちが、新しい一つを協力して建てている真っ最中だ。女たちは、男たちのための昼食を用意している。

昼食。そう、見上げればもう日は高い。

男の一人が私に気付く。どうやら、彼が森の中に倒れている私を見つけて、ベッドまで運んでくれたらしい。

私は昨日のことを、それとなく聞こうとしてみる。しかし彼は、この町は生まれたばかりなので、昨日などというのは何もない、あるのはただ明日だけだ、と答えた。

私はその町を見渡す。家々は広場のように設計された空間の周りに建てられたいるが、その周囲の成す曲線は完全な円ではなく、内側に曲がって螺旋状になっている。そして広場の地面には、あの渦巻状の道が刻まれていた。町の入り口には、日本の長い丸太が立てられ、先端に目の模様が描かれている。

それで何が分かったというわけではないのだが、奇妙に得心の行った私は、彼らに丁重に礼を言って、旅を続けるために出発することにした。

ゆっくりと静かに成長していく町を見続けたい気持ちは強く――私は何も別に町が嫌いなわけではないのだ――昼食だけでも食べていかないかという誘いには強く後ろ髪を引っ張られたものの、出掛ける機会を失うと、碌な目に会わないという自らの教訓に従った。そう、この世界の渦に巻き込まれたくなければ、出発のタイミングだけは見誤ってはいけないのだ。

ただ、これだけでも飲んでいけと言われて差し出されたスープを見て、ようやくあの謎の具の招待が分かった。蝸牛だ。